善意的谎言”属于妄语吗?

浏览: 次

背景色: 未选择

生活中“谎言”并不少见

有恶意的诈骗

有为了引流捏造的话题

有玩笑捉弄,也有善意的谎言

前二者自不必说

属于佛教中的“妄语”

而“善意的谎言”

是否也是“妄语”呢?

什么是妄语

要想知道“善意的谎言”是否是“妄语”,就得先知道“妄语”的定义及成立条件。

据《大智度论》记载,“妄语者,不净心,欲诳他,覆隐实,出异语,生口业,是名妄语。”

又云“是妄语,知言不知,不知言知;见言不见,不见言见;闻言不闻,不闻言闻——是名妄语。若不作,是名不妄语。”

也就是说,妄语是指主观上存在不清净的心或念头,想要欺骗他人,客观上掩盖隐藏了实情,进行欺骗。

妄语的界定

在《舍利弗阿毗昙论》中,对妄语的对象、方式、目的,对自己妄语行为的认识四个方面进行了详细的界定。我们依次来看。

■妄语的对象

“云何妄语?若有人妄语,若伴中、众中、亲里中、贵人中、国主前、若人倩人为证......”

一是妄语的对象要是人,而不是动物。

■妄语的目的与表现形式

“如所知说,彼人不知言知,知言不知,知言不知,见言不见,若自为、为他,若为财,于众中故作妄语,隐所忍,隐所欲,隐所觉,隐所想,隐心知,不见言见,见言不见;不闻言闻,闻言不闻;不觉言觉,觉言不觉;不识言识,识言不识......”

二是为了自己得到好处,或令他人得到好处,或为了获得财富,故意隐瞒实情,心口不一地说假话。

这里有两点要注意:

一,这里是“心口相违”,而不是“事实与口相违”。

比如那句“见言不见”,小白早上明明看见了小龙,后来事多忘记了。这时候师父问小白:“有没有看见小龙?”小白说:“我没看见。”

此时,虽然事实上看到了,但主观上并未意识看到,嘴巴上说没看到,就不属于心口相违。

二,妄语的表达方式不限于说话,也可以是歪曲事实的书面陈述,或是以默认、暗示等肢体语言误导他人。

比如张三明明没有证悟,但是有人夸:“张三好厉害,想必一定已经开悟了!”张三就笑而不语,或是微微点头。

■对妄语行为的认识

“先欲妄语,语时知妄语,语竟知妄语,如是虚逛意以为财故,若集声音句言语口教是妄语业,若行彼业者是名妄语人。”

主观上存在故意,在行动前、行动中、行动后能清楚地认识到自己为了利益在骗人,因此如果是误说的(想说不是,说成了是)、认识不清楚的(黄金和粪便没有办法分辨)就不属于妄语。

■对方的理解程度

在这三个条件外,《大智度论》还提到了一点:

“妄语之罪,从言声相解生;若不相解,虽不实语,无妄语罪。”

在上述前提下,对方能够通过我们的言行,理解我们想要传达的意思,此时我们才构成妄语。

如果对方因语言不通等障碍无法理解,虽然没说真话,但不属于妄语。

善意的谎言,是妄语吗

知晓了妄语的定义和构成条件,我们就可以将“善意的谎言”代入来看。

主观上是否存在欺骗的故意?客观上对象是否是人?是否实施了欺骗的行为?对方是否听懂?

比如为了“哄”正在吵闹的小朋友,不让他吵到别人,就骗他说“乖,待会儿带你出去玩!”如果小朋友听话了,但最终没有带他出去玩,这种“谎言”也属于“妄语”。

又如被医生告知亲友生了重病,但我们去骗亲友“小问题,别担心”,这也属于“妄语”。

综上,“善意的谎言”仍然可能构成妄语,会招致相应的果报。

但由于是善意的谎言,该妄语所破坏的善法较轻微,因此所造下的恶业较轻,未来的不善果报也比较小,可以经由忏悔改善。

善意的谎言

该不该说

“善意谎言”背后的意图通常是出于好意——无论是夸奖朋友的新发型或穿搭,还是让心爱的人不知道真实的情况。

不过由于是故意说谎,即使是出于良好的用心,对佛弟子而言,也应该尽量避免。

有时候,我们会觉得这个谎言是为了对方好,但实际上,谎言也可能会打乱对方的安排。

比如张三得了重病,如果知道真相,可能会抓紧修行,或安排好想要做的事。

因此,即使谎言真的是出于善意,也不意味着撒谎就是更优的答案,或许可以提供一些建设性的反馈,强调积极的方面,同时温和地处理问题。

对双方的关系而言,信任是任何健康关系的基石。善意的谎言,即使是出于善意,也会随着时间的推移侵蚀信任。

当一个人发现自己被欺骗了,即使是在看似微不足道的事情上,也会对整个关系的真实性产生怀疑。

最后,谎言往往需要更多谎言去圆谎,会逐渐提高我们对谎言的适应性。

虽然我们一开始说的是“善意的谎言”,可我们还是会有些顾虑,毕竟这是撒谎而非坦诚。但如果我们不断撒谎,形成了这类习惯,甚至会不自觉地在生活中撒谎,那时我们的谎言就可能毫无善意可言了。

♡ 喜欢 (1)热点推荐

-

迦叶佛是什么时候的佛?

读经的人可能知道,经中常常提到七佛,七佛是指过去庄严劫中三佛,贤劫中四佛。过...

-

过五关度六将证菩提(第四次修订)基

(文峰寺2010) 印广门清法师开示 声明:此《过五关 度六将 证菩提》(第四次文字修订...

-

佛教说中阴身 到底什么是中阴身?

佛教说中阴身 到底什么是中阴身? 中阴又叫中蕴、中有,就是五阴和五蕴的意思。所...

-

佛教重要节日一览:诸佛菩萨圣诞(及

诸佛菩萨圣诞(阴历) 正月初一日:弥勒佛圣诞 正月初六日:定光佛圣诞 二月初八日:...

-

佛教必知的33条佛学基本词汇解释

一、一真法界 二、二谛:真谛、俗谛 三、 三宝:佛、法、僧 四、 三皈依:皈依佛、...

精华推荐

-

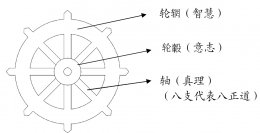

佛教的“转法轮”是什么意思?

佛教的转法轮是什么意思? 释迦牟尼成佛的年龄,也有不同的记载,有的说三十岁,有...

-

“不要有分别心”,那是否就等于装聋

我们常听到法师、同修劝告我们不要有分别心,但细想之后又不免疑惑: 如果不去分别...

-

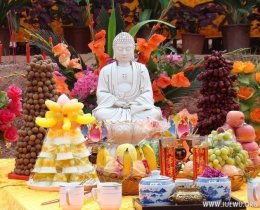

供过佛的水果、食物可以吃吗?这样供

供养三宝,是培植福田的重要方式。那么,在佛前供养过的供品,应如何处理才好?...

-

到寺院要怎么拍摄佛像才不会冒犯到佛

佛像要怎么拍才不会冒犯到佛菩萨 不少人到寺院游览参拜时,都喜欢拍照。不过,相信...

-

观世音菩萨三十三化身故事及全图

观世音菩萨,早在无量劫前即已成佛,号为正法明如来,因慈悯众生倒驾慈航,随处应...

- 愿以此功德,庄严佛净土。

- 上报四重恩,下济三途苦。

- 若有见闻者,悉发菩提心。

- 尽此一报身,同生极乐国。